Lange Gänge ziehen sich durch den Berg. Links und rechts schließen sich zahlreiche Schutzräume an und es fällt schwer, die Orientierung zu behalten. Ein Luftschutzstollen, der durch mehrere Bauphasen führt und im Kalten Krieg keine Umbauten erfuhr.

Der Luftschutzstollen Blau-Schwarz ist eine unterirdische Schutzanlage aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der Tiefstollen wurde errichtet, um der Zivilbevölkerung Schutz vor Luftangriffen zu bieten. Die folgende Dokumentation zeigt den baulichen Zustand sowie die Ausmaße der Anlage.

Bau und Architektur der Luftschutzanlage

Der Bau dieser Luftschutzanlage fand in den 1940er Jahren statt und teilte sich möglicherweise in zwei Bauphasen bzw. Abschnitte. Die zwei parallel verlaufenden Stollen unterscheiden sich stark in ihrer Ausbauform. Während ein Teil großzügig mit Tonnengewölben ausgebaut ist, wurde der andere Stollen deutlich enger und geradliniger ausgeführt.

Über das H-förmige Zugangsbauwerk gelangt man in das Treppenhaus mit anschließendem unausgebautem Aufzugsschacht. Das Treppenhaus reicht etwa 10 Meter in die Tiefe. Die Luftschutzanlage besteht im Wesentlichen aus zwei parallel verlaufenden Stollen.

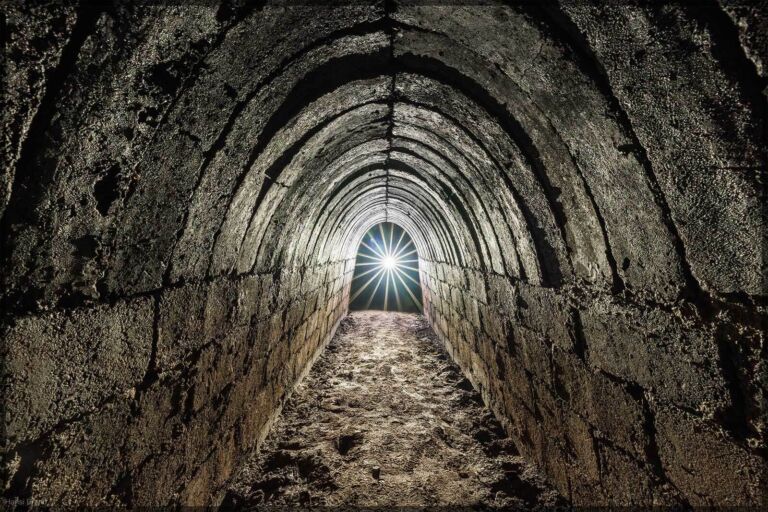

Das Treppenhaus endet im südlich gelegenen Stollen. Nennen wir ihn der Einfachheit halber „Südstollen“. Der Südstollen wurde mit Tonnengewölbe ausgebaut. Die Deckenhöhe beträgt circa 3 Meter. Die Abzweigungen zu den Schutzräumen sind vermutlich Kloster- oder Kreuzgewölbe. Beide Gewölbearten können hohe Drücke aufnehmen und gleichmäßig auf die Seiten verteilen. Neben der Stabilität spielte hier sicher auch die Ästhetik eine Rolle.

Das folgende Bild zeigt den kunstvoll ausgeleuchteten Gewölbeausbau in voller Pracht.

Im Nordstollen sind die Gänge und Schutzräume deutlich niedriger angelegt. Ein Tonnengewölbe wie im Südstollen kam hier nicht zum Einsatz. Die Seitenwände reichen bis knapp über die circa 180 cm hohen Türen. Die Oberkante der Wände wurde nach innen spitz angeschrägt, sodass in der Schräge eine flachere Bogenmauerung aufliegen konnte.

Der Zwischenraum zur Firste war so klein, dass dieser kaum oder gar nicht verfüllt werden musste. Die geringe Wölbung überträgt zwar den Firstendruck auf die Stöße, bietet jedoch weniger Stabilität bei seitlichem Stoßdruck. Dies war aufgrund der geringeren Stollenhöhe und der Standfestigkeit des Gesteins jedoch nicht erforderlich.

Betrachten wir das Risswerk: Der im Tonnengewölbe ausgebaute Südstollen ist darin grün und der Nordstollen blau markiert. Rote Markierungen zeigen beispielhaft unvollendete Schutzräume. Die orangefarbenen Punkte kennzeichnen Treppenhäuser oder Notausgänge (aus dem Gedächtnis, können abweichen). Der gelbe Punkt markiert das H-förmige Zugangsbauwerk.

Premium-Inhalt (Grundriss der Luftschutzanlage) für Abonnenten.

Melde dich an oder informiere dich hier.

Sollte die Anlage tatsächlich in zeitlich getrennten Bauphasen errichtet worden sein, ist davon auszugehen, dass der Nordstollen der ältere ist. In diesem finden sich bereits Beschriftungen, fluoreszierende Farben zur Wegmarkierung, Kleiderhaken und weitere Einrichtungsgegenstände. Im Südstollen fehlen derartige Hinweise.

Wie entsteht die Gewölbemauerung in einem Luftschutzstollen?

Die nächsten Bilder zeigen, wie der bergmännisch vorgetriebene Südstollen ausgebaut wurde. Zunächst wurde der Stollen typisch bergmännisch angelegt und anschließend mit einer Gewölbemauerung gesichert. Dabei werden zuerst die Seiten bis zur halben Höhe gesetzt. Mithilfe eines Lehrgerüsts wird die gewünschte Gewölbeform erreicht. Die Ziegelsteine werden in Mörtel auf die Form gesetzt, bis hin zum Schlussstein. Sobald der Mörtel ausgehärtet ist, kann das Lehrgerüst abgebaut oder weitergeschoben werden.

Der Raum zwischen Firste und Gewölbebogen wurde mit losem Material verfüllt, das aus dem Stollenvortrieb stammte. So erhält der Ausbau einen Formschluss mit der Firste, und die entstehenden Drücke werden durch das Gewölbe auf die Seiten abgeleitet.

In der ARD Mediathek findet sich ein Video zum Bau einer Gewölbemauerung.

Warum keine Instandsetzung im Kalten Krieg?

Zu diesem Thema sind einige wichtige Informationen zu den baulichen Gegebenheiten erforderlich. Aus dem vorliegenden Risswerk habe ich ein Overlay erstellt und die Anlage vermessen. Der Kern der Luftschutzanlage (Nord- und Südstollen) erstreckt sich über eine Fläche von 400 x 50 Metern, und die Gesamtstreckenlänge aller Stollen beträgt etwa 1.300 Meter. Nord- und Südstollen umfassen zusammen mindestens 75 fertiggestellte Schutzräume und viele weitere, die über die Planung hinaus nicht vollendet wurden. Im Zweiten Weltkrieg bot dieser Luftschutzstollen Platz für 2.500 Personen.

Trotz dieser immensen Ausmaße blieb die Luftschutzanlage im Kalten Krieg ohne Instandsetzung. Die veranschlagten 600.000 DM für die Renovierung standen in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Dies ist auch der Grund, warum die Anlage heute in nahezu originalem Zustand erhalten ist – keine zusätzlichen Bettenlager, Belüftungs- oder Sanitäranlagen, die das Erscheinungsbild beeinträchtigt hätten. Dank der funktionierenden Drainage ist die Anlage bis heute trocken; lediglich in ein paar Bereichen steht ein wenig Wasser.

- Veröffentlicht am 28. Oktober 2024

- Erstellt von Trümmer Lümmler

- Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026

- Keine Kommentare