Eine kleine Zeitkapsel, die ihren eigentlichen Zweck wegen der städtebaulichen und kriegsbedingten Veränderungen nicht mehr erfüllen durfte. Bereits am Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut, hat dieses Kellergebäude dank seiner Nähe zu einer Kirche bis in die heutige Zeit überlebt.

Bauzeit und Zweck

Genaue Angaben zum Baujahr ließen sich zum Zeitpunkt der Recherche nicht finden. Dennoch kann der Zeitraum anhand von historischen Karten durchaus eingegrenzt werden. Auf historischen Flurkarten, welche in den Jahren 1822 – 1834 und 1836 erstellt wurden, ist das Kellergebäude erstmalig eingezeichnet. Auf einer weiteren Karte von 1816 ist das Gebäude nicht vermerkt. Vom größten Zeitabstand der historischen Karten ausgehend, lässt sich die Erbauung zwischen den Jahren 1816 bis 1834 eingrenzen. Im 19. Jahrhundert stand der gesamte Stadtteil im Umbau und entwickelte sich rasant. Die stark geförderte Industrialisierung beschleunigte das Einwohnerwachstum. Eine weitere Karte aus dem Jahr 1836 beschreibt “Finanzkämmerliches Eigentum das den Städtischen Umlagen unterliegt”. Darin gelistet sind neben einem Kräutergärtchen an der Floßfalle und der Wohnung des Holzinspektors verschiedene Mühlen mit Nebengelasse. Unter Punkt 10 findet sich der Vermerk “Kellergebäude, zu den Mühlen gehörig”.

Mitte des 19. Jahrhunderts sollte schließlich die bestehende Kirche durch den Bau einer größeren Kirche, die dem Bevölkerungswachstum angemessen war, ersetzt werden. Bei den Umbauarbeiten wurde ebenso das Kirchengrundstück samt Mauer erweitert. Das Kellergebäude blieb zwar erhalten, aber eine Karte von 1874 zeigt die letzte Eintragung des Kellergebäudes. Auf dieser etwas detaillierteren Karte ist auch das Zugangsbauwerk eingezeichnet. In allen von mir gesichteten Karten, die nach 1874 entstanden sind, ist das Kellergebäude nicht mehr verzeichnet.

Das Kellergebäude mit einer Ausdehnung von 14,80 Meter x 5,80 Meter und einer Grundfläche von 86 Quadratmeter war von den Karten verschwunden. Über die Gründe ließe sich nur spekulieren, vielleicht war es schlichtweg nicht mehr wichtig genug für eine Kartografierung im immer stärker verdichteten Stadtgebiet.

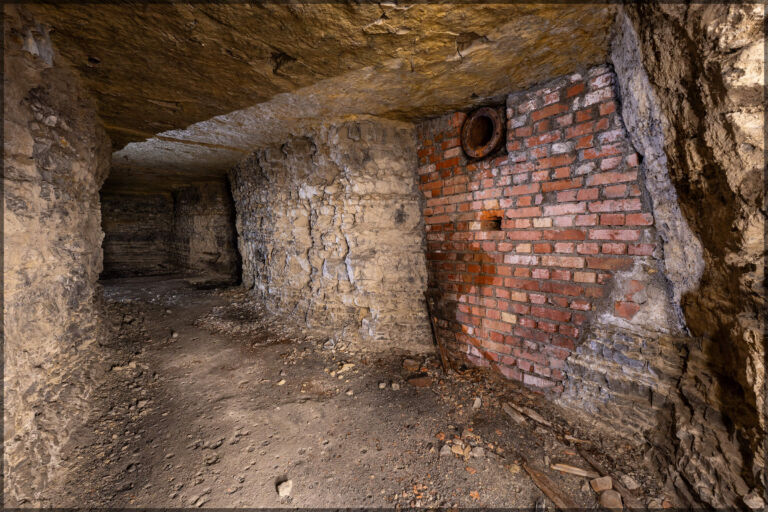

Das Kellergebäude wurde seinerzeit aus sauber geschlagenem Sandstein erbaut. Die Linienführung der einzelnen Mauerschichten ist absolut gerade und endet in einem 3,50 Meter hohen Gewölbe. Somit umfasst der Gewölbekeller einen umbauten Raum von circa 245 Kubikmeter. Über vier Schächte konnte die Luft zirkulieren und wenn nötig Tageslicht einfallen. Der Zugang erfolgte über einen Treppenabgang an der Westseite.

Premium-Inhalt (Ausschnitte historischer Karten) für Abonnenten. Melde dich an oder informiere dich hier.

Nutzung im 2. Weltkrieg

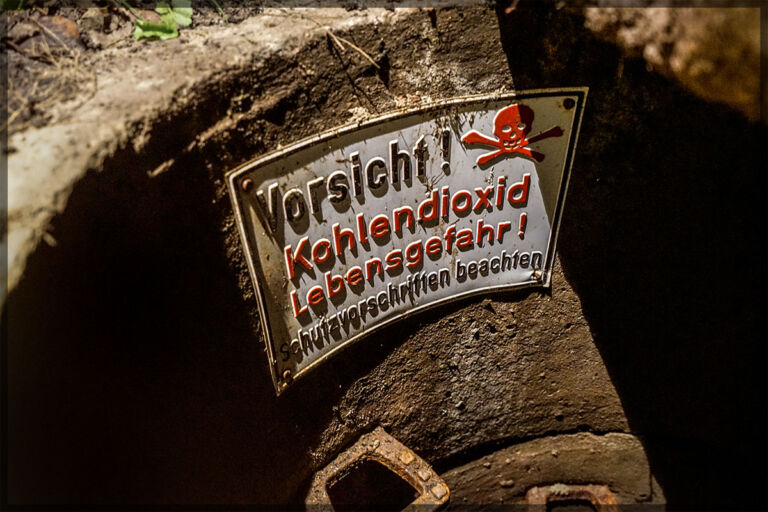

Mit den massiv zunehmenden Luftangriffe auf Stuttgart ab 1943 durch die Royal Air Force und später US-amerikanischen Luftstreitkräfte suchte man händeringend nach Luftschutzräumen. Das Kellergebäude bot sich trotz seiner geringen Erdüberdeckung von knapp 1,2 Metern als Luftschutzraum an.

Ein neuer oder modernisierter Treppenabgang inklusive Gasschleuse wurde geschaffen. Dieser befindet sich an der Westseite und besteht aus Stampfbeton. Am Einstieg sicherte eine zweigeteilte Stahltür den Treppenabgang. Diese war so verbaut, dass ein Teil sich ganz normal nach vorn öffnen ließ und der andere Teile wie eine Falltür nach oben anzuheben war. Das Eingangsbauwerk fällt so vergleichsweise flach aus und ist in der Umgebung heute kaum wahrnehmbar. Abschließend konnte nicht geklärt werden, zu welcher Zeit der gesamte Treppenabgang oder Teile davon geändert wurden. Anhand der verschiedenen Einbauten und der Tatsache, dass Stampfbeton bereits im 19. Jahrhundert weitverbreitet war, ist ein Umbau in zeitlichen Abständen eine mögliche Option. Sicher ist aber, dass die Stahlbetondecke sowie die Gasschutztüren und die Stahltür am Zugang in die Jahre des Umbaus 1943/44 fielen. Ein Handlauf sicherte das Auf- und Absteigen.

Den großen Gewölbekeller, der bisher ein zusammenhängender Raum war, unterteilte man mittels 40 cm starken Ziegelmauern in 3 gleich große Räume von 4,5 Metern Länge. Die Unterteilung diente nicht nur als Raumtrenner, sondern ebenso als Verstärkung der Decke. Als Notausstieg wurde einer der Luftschächte abgeändert und mit Treppenstufen versehen. Auch hier wurde der neue Anschluss mit Stampfbeton hergestellt. Eine einfache Elektroinstallation war vorhanden, aber Teile von Lüftungsanlagen waren nicht erkenntlich. Lediglich große Aussparungen in den Trennwänden auf Deckenhöhe lassen auf eine geplante Durchführung von Installationen schließen.

Premium-Inhalt (Maßstabsgetreuer Grundriss mit Beschriftung) für Abonnenten.

Melde dich an oder informiere dich hier.

Heutige Nutzung

Eine derzeitige Nutzung ist quasi nicht existent. Das zum Luftschutzkeller umfunktionierte Kellergebäude ist in Vergessenheit geraten. Auf den Treppenstufen lagern verschiedene Betonplatten und im Keller selbst finden sich ein paar wenige Betonteile, die der Kirche zuzuordnen sind. Allerdings lässt nichts auf eine Nutzung oder Begehung in den letzten Jahrzehnten schließen. Es gibt entgegen ersten Vermutungen keinen Verbindungsgang zur Kirche.

Nach den Umbauten im Zweiten Weltkrieg und weiteren städtebaulichen Umbauten heizt sich das Kellergebäude ungewöhnlich stark auf. Die Stahltür am Zugangsbauwerk wirkt im Sommer wie eine Heizplatte und leitet die Wärme nach unten ab. Auch die überbauten Lüftungsschächte leiten zum Teil die Wärme ins Kellergebäude, wo sie sich an der Decke staut.

Interaktive 3D-Ansicht

Sie ermöglicht es, reale Objekte oder Räume detailgetreu und räumlich erlebbar zu erfassen und darzustellen. Im Gegensatz zu Fotos entsteht ein interaktives, messbares Modell, das sich aus allen Blickwinkeln betrachten lässt. Du kannst dich frei im Raum bewegen und diesen selbst erkunden.

Premium-Inhalt (interaktives 3D-Modell zum Selbsterkunden der Räumlichkeiten) für Abonnenten. Melde dich an oder informiere dich hier.

- Veröffentlicht am 13. Juli 2025

- Erstellt von Trümmer Lümmler

- Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2026

- Keine Kommentare